度重なる腰痛から判明した椎間板ヘルニア。

今まで普通にやっていた自転車の空気入れが腰への大きな負担となり、何か良い商品がないか探している時に見つけた自動でタイヤに空気を入れられるKUKiiREの電動空気入れ

この記事では発売から2週間で1500台以上を販売した電動空気入れの開封から実際に自転車のタイヤへ空気を入れた時の様子などを紹介します。

私のように自転車の空気入れに体の負担を感じる人や日本製でおすすめの電動空気入れを探してる人は、ぜひ参考にして下さい。

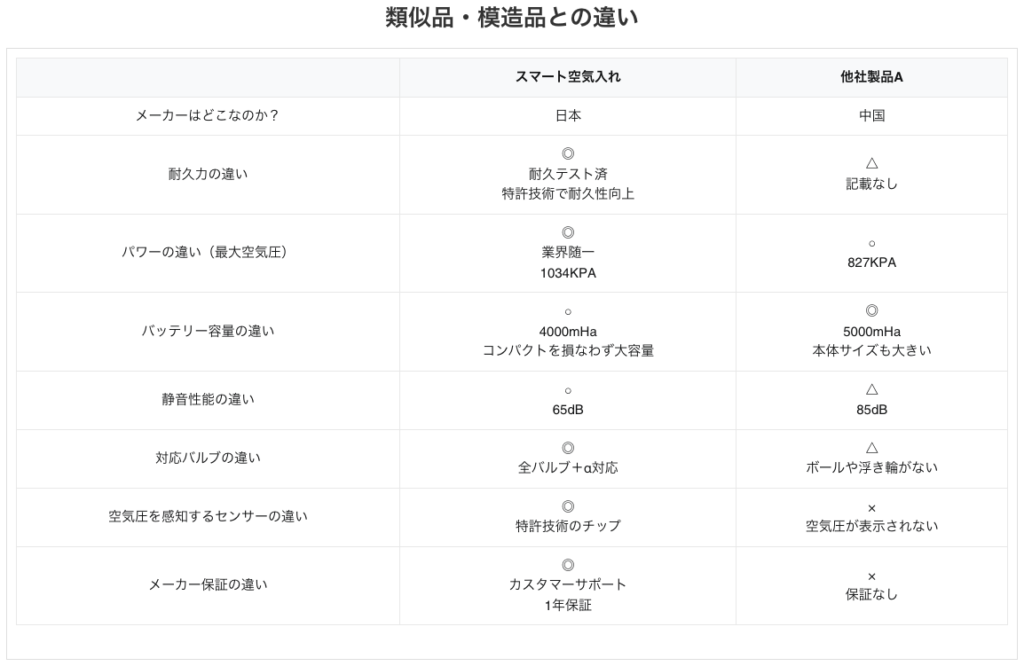

製造から販売・アフターフォロまで全て日本国内で行っているKUKiiREの電動空気入れは品質が良く市場に類似品・模造品が出回っています。

類似品や模倣品を購入した時は性能の不備や万が一のトラブル時にも保証を受けられないため、購入を考えている人は下の公式サイトから商品を購入するようにして下さい。

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

【AmazonスマイルSALE】

AmazonがスマイルSALEを開催中。

毎日使う日用品や今まで欲しかった商品など、買い物カートに入れていた商品をお得に購入するチャンス♪

【セール期間】

2026年1月27日(火)〜2月2日(月)

日本製の電動空気入れ|KUKiiREの開封・内容物

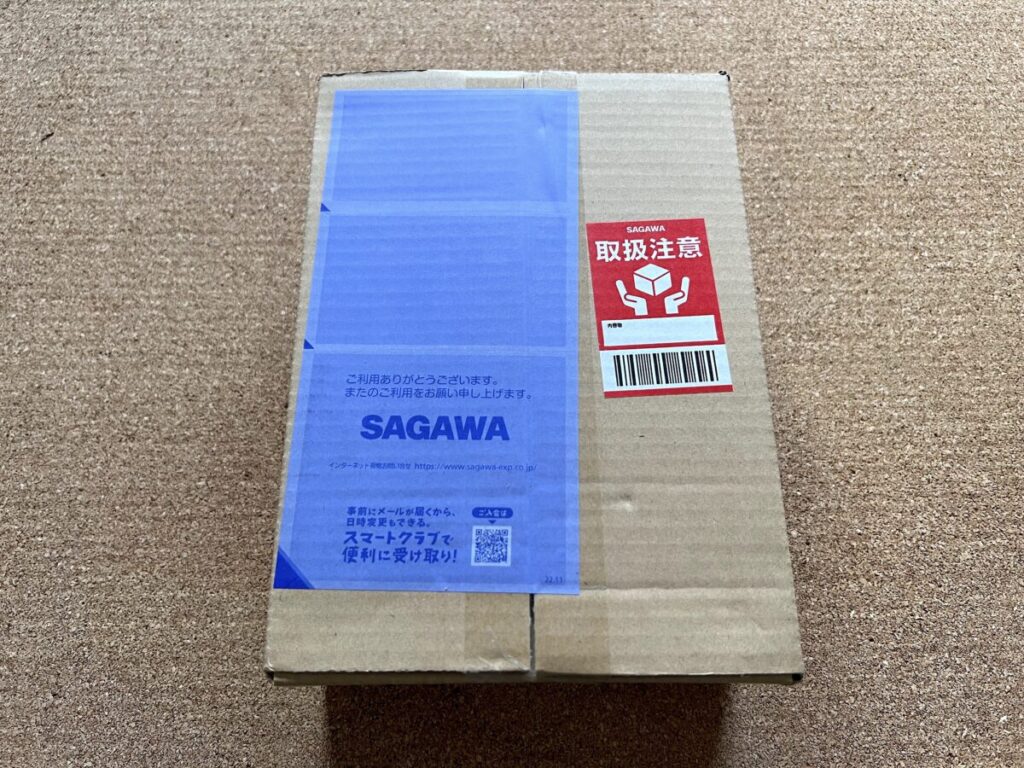

人生初体験となる電動空気入れが小さな箱で到着。

箱を開封。

箱の中身はとてもシンプルで電動空気入れの本体が入った箱が1つだけ。

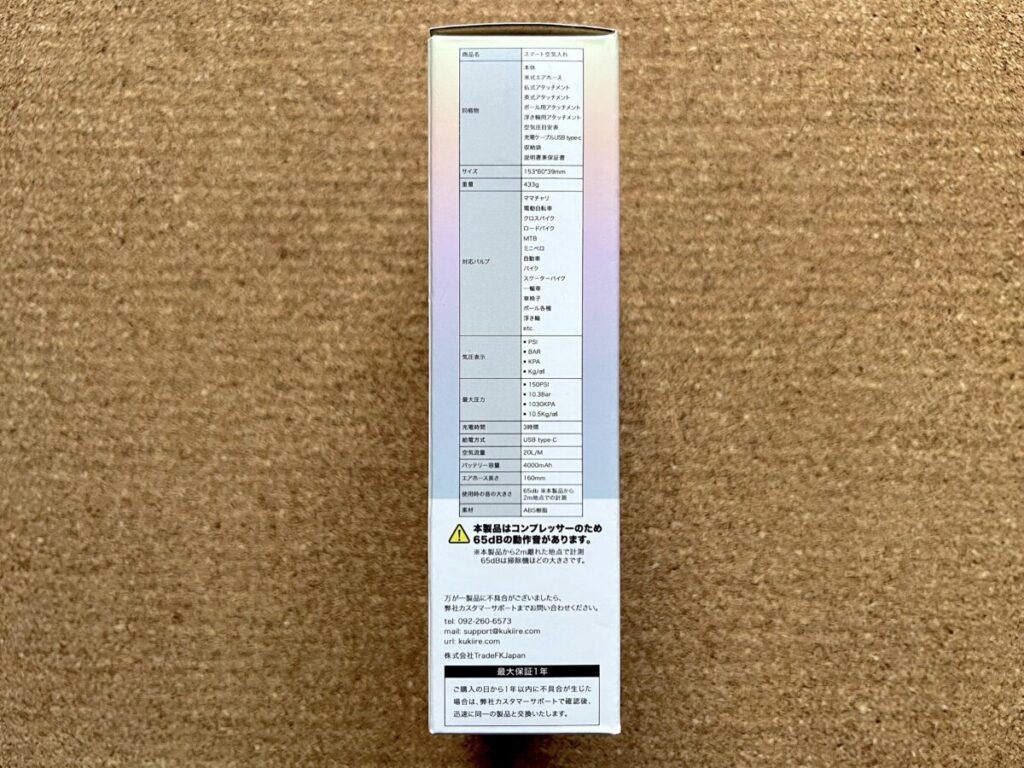

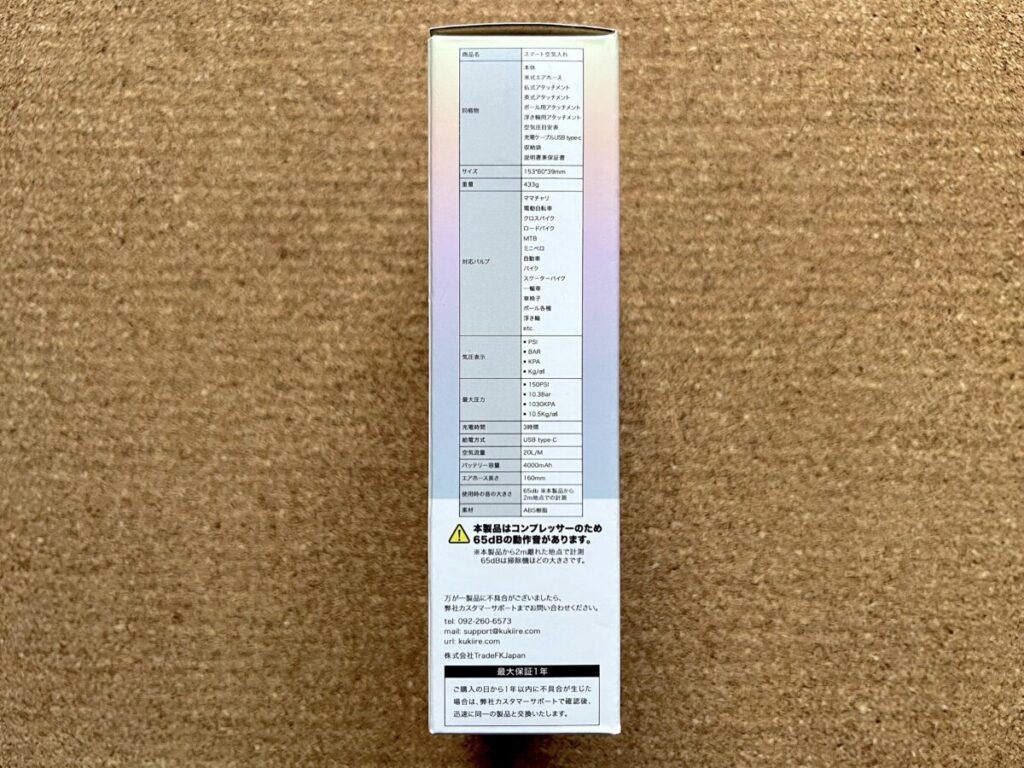

箱には電動空気入れの簡単な特徴や使用方法が書かれています。

箱の内容物がこちら。

日本製の電動空気入れ|KUKiiREの本体

電動空気入れ本体は厚紙に保護された状態で収納されています。

電動空気入れの本体上部以外にボタン類はありません。

電動空気入れ本体の重さは実測で432g

少し前のスマホですが感覚的にはiPhoneSE2(148g)約3台分の重さです。

厚さは大きく違いますが全体のサイズ感もiPhoneSE2とほぼ同じ。

日本製の電動空気入れ|KUKiiRE本体の収納袋

電動空気入れのKUKiiRE本体を収納する専用袋も付属されています(地味に嬉しい)

収納袋に本体を収納。

すごい細かいですが持ち歩く時はカバーに入れると思うのでカバー込みの重さは実測で451g

日本製の電動空気入れ|KUKiiREの付属部品

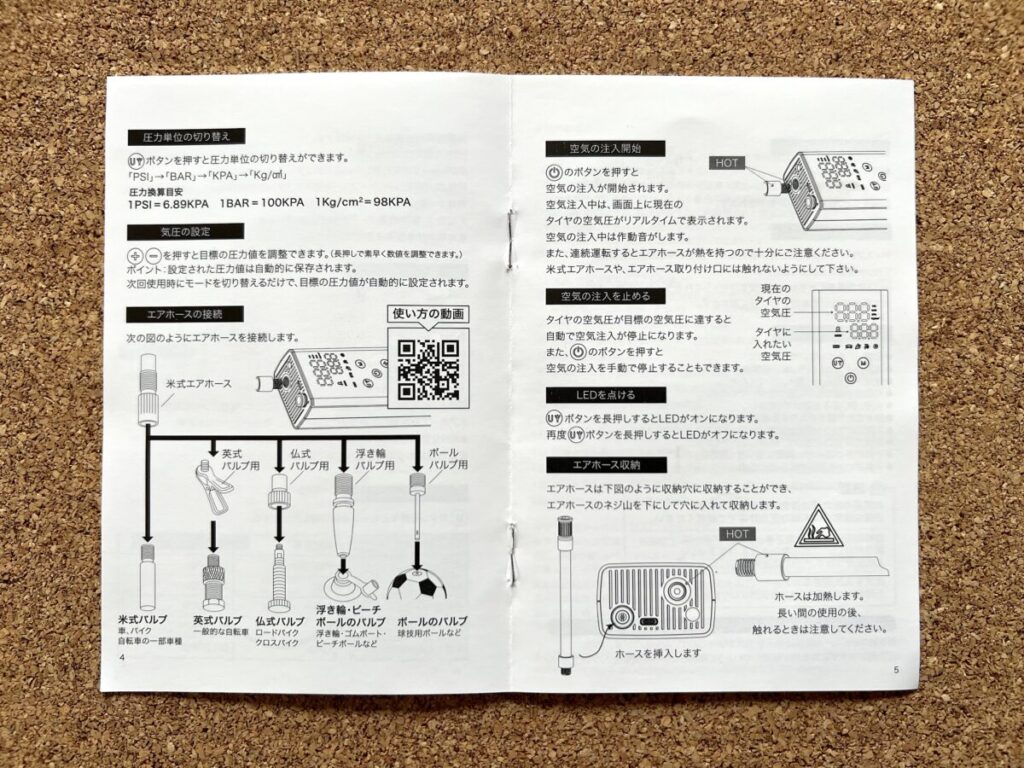

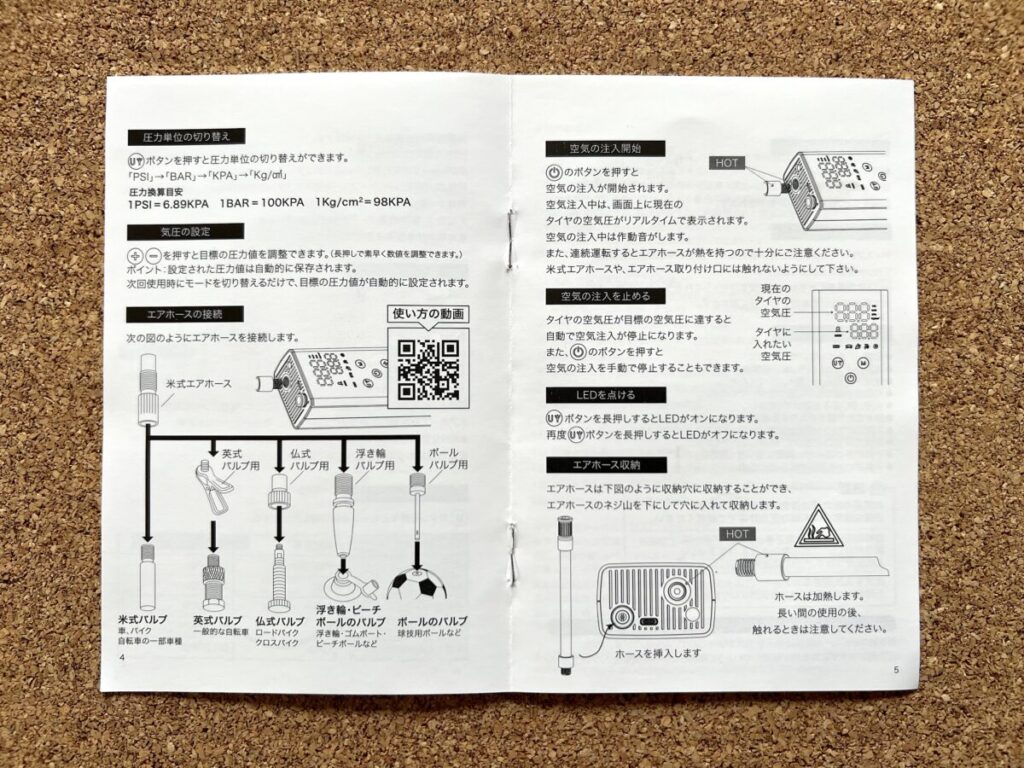

KUKiiREの電動空気入れには本体充電時に必要なケーブルや空気を入れる時に必要な付属部品も全て入っています。

電動空気入れで空気を入れる時の様子はこの後詳しく紹介しますが、KUKiiREは空気を入れる時に必要な部品が全て箱の中に入っているので購入後に新たな何かを買い足す必要はなくすぐに利用することができます。

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

日本製の電動空気入れ|説明書類

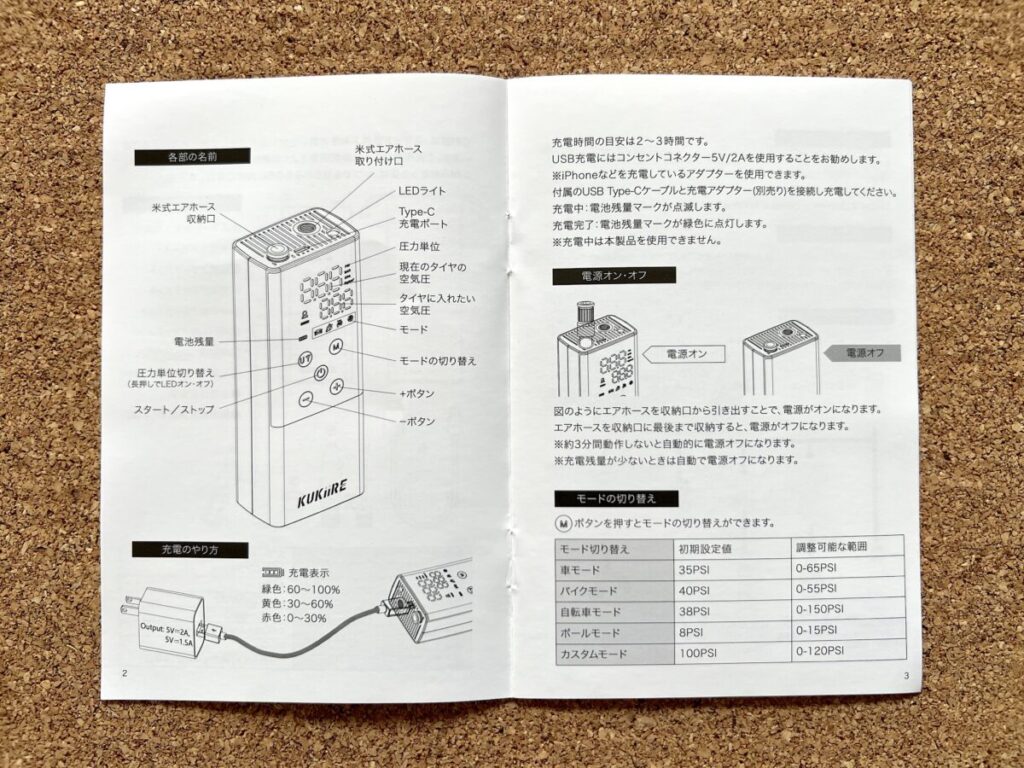

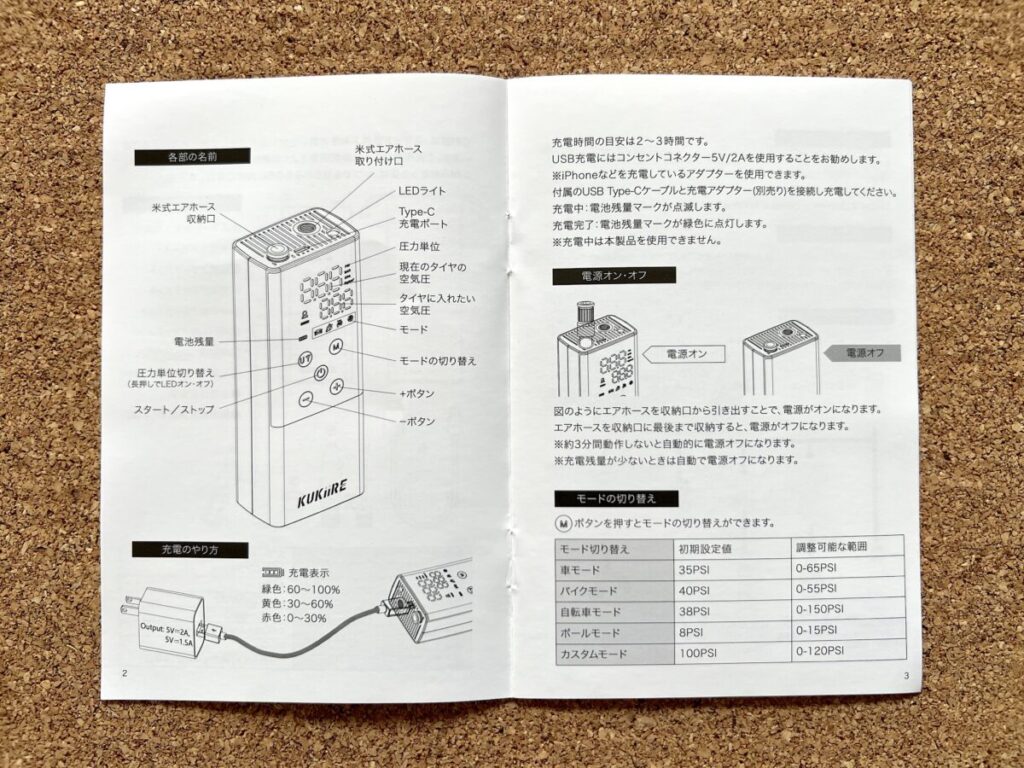

KUKiiREの電動空気入れにはイラスト付きの分かりやすい説明書も付属されています。

この説明書は保証書にもなっているので大切に保管

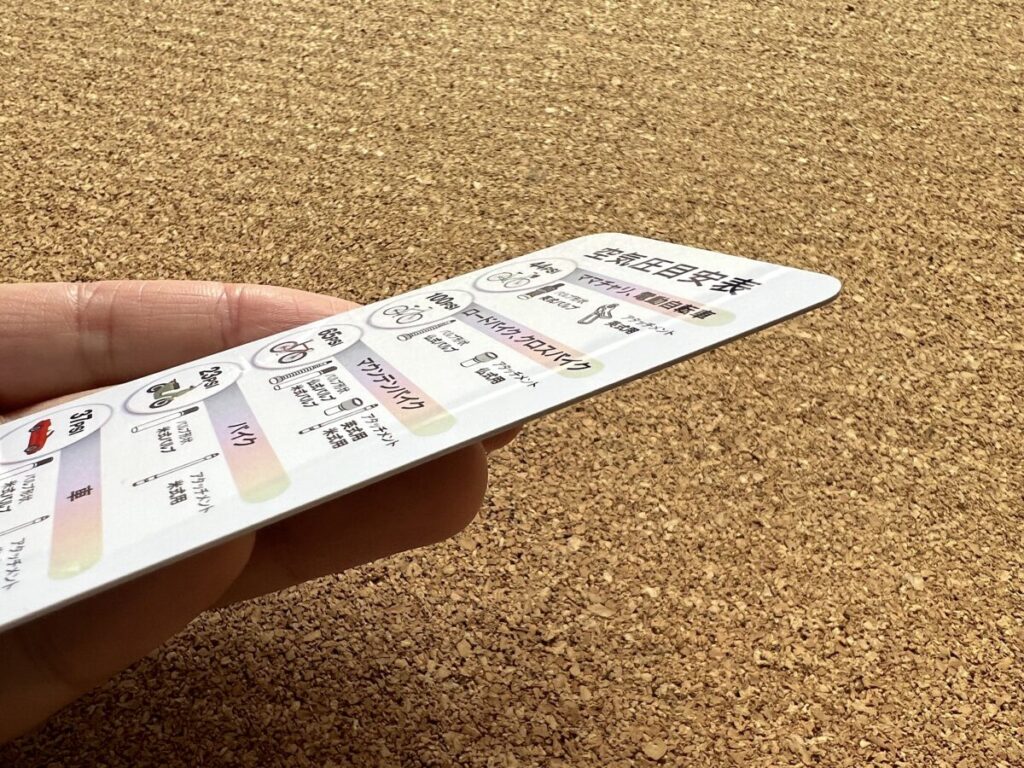

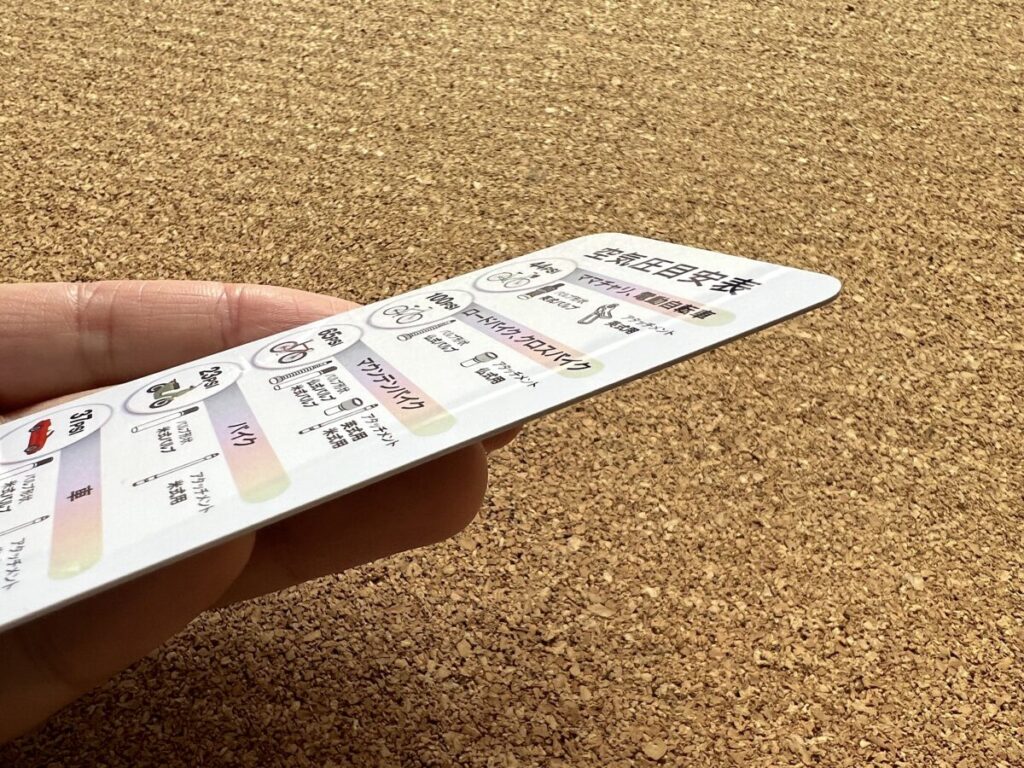

説明書の他にも本体機能や空気圧の目安が記された簡易的な説明書も付属されています。

この簡易説明書は紙ではなくしっかりしたプラスチックで作られているので屋外で電動空気入れを使う時にも気軽に持ち出せます。

KUKiiREの電動空気入れを製造している株式会社TradeFKJapanの代表者”秋吉一貴氏”が電動空気入れを作ろうと思ったきっかけが紹介された紙も入っています。

電動空気入れをご購入いただきまして誠にありがとうございます。

こんにちは!代表の秋吉です。自転車に乗るために欠かせない「空気入れ」

空気が入っているタイヤの自転車は乗りが軽くなり、乗り心地が良く気分も良いものです。しかし、現実は忙しい朝に限って自転車のタイヤの空気が滅っている事に気づくも、空気入れを取りに戻る時間もなく、ペダルは重いまま。

私にとって空気入れは「面倒くさい」ことでした。日本に散しているポンプ式の空気入れは、100年近くカタチが変わっていないそうです。面倒だとわかっていても、このカタチがあまりにも当たり前のことで、誰も不満に思っていませんでした。

スマートフォンや自動運転、お特除ロボットに食洗機と便利化・自動化が進んでいる21世紀で、いまだ空気入れは手押しで行っている。

私はとても連和感を覚えました。そして「面倒を楽にする電動空気入れ」の製品開発を始めました。

コンプレッサーを製造できる工場を10社以上ピックアップして、サンプルを取りせては友人たちにも使用してもらい間題点を見つけては改善する日々。

そんな中、「どのくらい空気を入れていいか分ならない。」という一人の言葉で製品が良くても使えないと意味がないことに気づかされました。

そこで「誰でも、楽に、簡単に、使いやすい」電動空気入れを目指しました。

説明書を入れただけでは意味がない、動画で乗り物毎の入れ方を伝えよう!わざわざ携帯で調べなくてもいいように、空気圧目安表をつけよう!

その結果、ようやく目指した電動空気入れに近づいたと実感しました。「KUKiTRE」という名前は一般的なポンプ式の「空気入れ」から、現在のテクノロジーを駆使して誰でも楽に、簡単に、使いやすいものに一新できるようにと名付けさせていただきました。

まだ改善の余地はあるかといますが、1人でも多くの方に「楽になった」と感じていただける、そんな製品だと信じています。“面倒が楽になった”と思っていただけた際には共有していただけると焙しいですし、とても励みになります!

ご使用方法や不明な点などございましたら、ぜひお気軽にご連絡下さい。

また、工場で2回・第三社により1回の計3度の検品を行っておりますが、万が一初期不良が発生した場合にはきちんと対応させていただきますので、お手数ですがご連絡頂けますと幸いです。長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございます。

電動空気入れがお客様の生活のほんの一部でも快適になることを願っております。代表秋吉

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

日本製の電動空気入れ|KUKiiREの使い方

電動空気入れの使い方は次の3TEPになります。

- 電動空気入れ本体の充電

- 電動空気入れ本体の設定

- 電動空気入れで空気注入

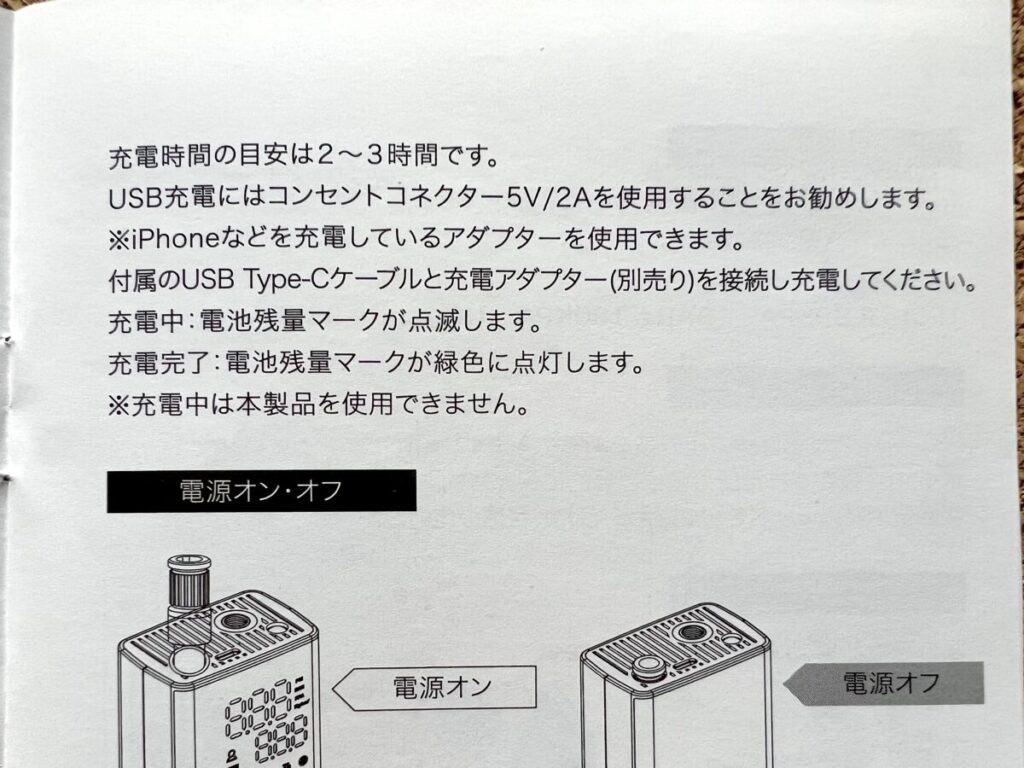

電動空気入れ本体の充電

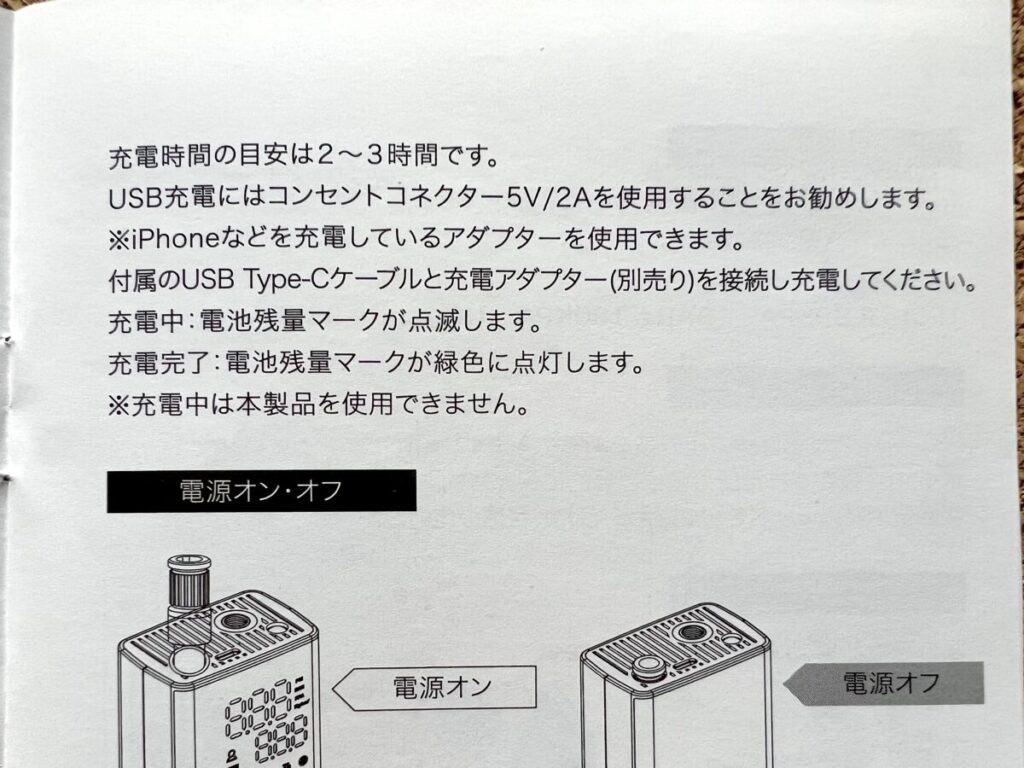

商品が届いた時はバッテリーの赤ランプが点灯している状態だったのでまずは電動空気入れ本体を充電。

電動空気入れ本体の充電はとても簡単で付属されているUSBケーブルを本体に差し込むだけ。

充電アダプターは付属されていないので各自で用意する必要がありますが、持っている人も多いiPhoneのアダプターを利用することができます。

充電状態は充電開始後に点灯するバッテリーマークの色で確認できます。

- 赤色:0%〜30%

- 黄色:30%〜60%

- 緑色:60%〜100%

赤色ランプ(点灯)

黄色ランプ(点灯)

緑色ランプ(点灯)

緑色ランプの点灯が終わりバッテリーが常時表示になれば充電完了。

電動空気入れ本体の設定

充電完了後は本体からエアホースを取り出すと自動で電源が入りディスプレイ表示がONに。

取り出したエアホースを本体に取り付け。

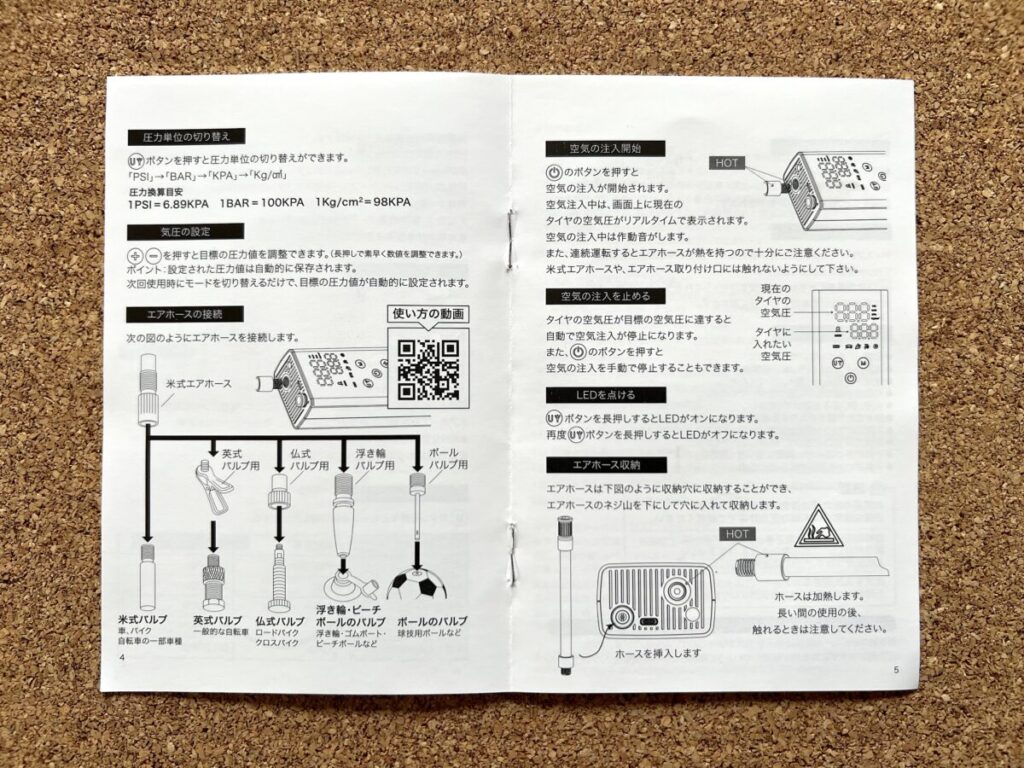

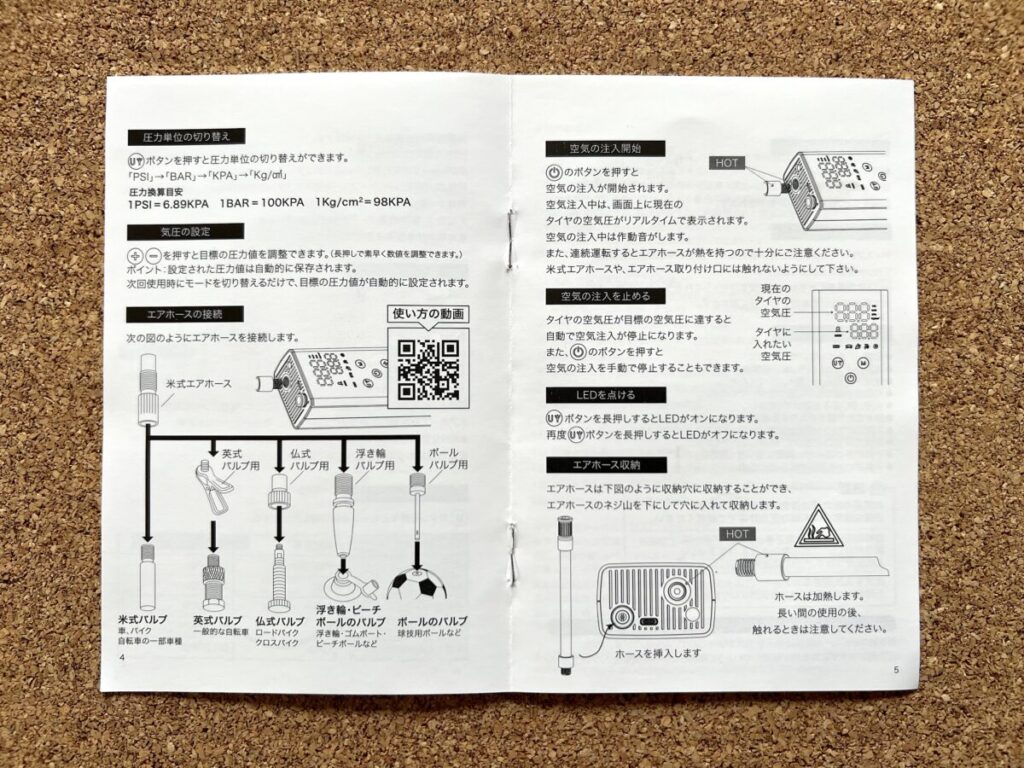

エアホースを取り付けた後はモードの切り替えボタンを押し空気を入れる対象にモードを切り替え。

| 初期値設定 | 調整可能な範囲 | |

|---|---|---|

| 車モード | 35PSI | 0〜65PSI |

| バイクモード | 40PSI | 0〜55PSI |

| 自転車モード | 38PSI | 0〜150PSI |

| ボールモード | 8PSI | 0〜15PSI |

| カスタムモード | 100PSI | 0〜120PSI |

モード設定後は説明書を参考にしながらエアホースにアタッチメントを装着。

電動空気入れで空気注入

アタッチメントを付けたエアホースを空気の注入口に装着。

この時に現在のタイヤの空気圧がディスプレイに表示されます。

下の写真は反射して少し見にくいですが上段の「45.5PSI」が現在のタイヤ空気圧で下段の「65.0PSI」が空気を入れた後の目標値。

これは私がいつもタイヤの空気圧を計測するのに使っているパナレーサーの空気圧計ですが、これで測定してみると現在のタイヤ空気圧は「42.4」

パナレーサーの空気圧をセットする時に空気が漏れてしまったので多少空気圧が減っていますが、最初の測定では空気圧が「45」と表示されていました。

電動空気入れで測定した空気圧「45.5」はかなり正確に測定されているようです。

タイヤにセットした後は本体のスタート/停止ボタンを押すと空気の注入が開始。

あとは先ほど設定している下段の空気圧「65.0PSI」になるまで自動で空気を入れてくれます(もう一度スタート/停止ボタンを押すと空気の注入が停止します)

ちなみに設定している目標空気圧は+とーボタンで調整することができるため自分好みの空気圧まで空気を入れられます。

今回電動空気入れを利用した私の自転車は仏式のバルブでしたがアタッチメントを変えることでママチャリなど一番普及している英式バルブタイヤはもちろん、ボールの空気入れなどもボタン1つで空気を入れることができます。

自転車(ママチャリ)のタイヤ(英式バルブ)

ボール(サッカーボール、バレーボールなど)

説明書に書かれている空気圧はあくまで目安となります。

空気を入れるボールやタイヤの状態によっては目安通りに空気を入れることで損傷・パンクをする可能性もあります。

空気を入れる対象の現況を確認しながら空気を入れるようにして下さい。

KUKiiREの電動空気入れはYouTubeの公式チャンネルで空気の入れ方を詳しく紹介しています。

実際に電動空気入れで自動車のタイヤやボールなどケース別に空気を入れている動画を確認できるのでチェックしてみて下さい。

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

日本製の電動空気入れ|KUKiiREを実際に利用して感じたメリット

- 空気入れのハードルが限りなく0に

- 空気入れによる体の負担が少ない

- 希望の空気圧で止まる

- 持ち運び可能なコンパクトサイズ

- 説明書・動画が充実

1.空気入れのハードルが限りなく0に

これが私にとって最大のメリットですが、KUKiiREの電動空気入れを利用することで自転車のタイヤに空気入れをること自体のハードルが限りなく0になりました。

実際に始めてしまえば大した作業ではない自転車の空気入れですが、いざやろうとすると自転車に空気入れのポンプをセットし手押しで空気を入れるまでの作業が気持ち的にとても面倒です。

まして暑い夏や忙しい朝などに屈伸運動をしながら空気入れをすると汗だくになり、登校・出勤前に汗をかき嫌な気持ちになります…

KUKiiREの電動空気入れはボタン1つで決めた空気圧まで簡単に空気を入れられるため、空気入れに対する面倒くささがなくなりタイヤの空気が気になった時に気軽に空気を入れることができます。

よし、空気入れの準備をしてタイヤの空気を入れよう!

という今までの身構えるスタイルから

ちょっとタイヤが柔くなったから空気入れとこ

というように空気入れのハードルが限りなく0になり気軽に空気入れを行えるようになりました。

2.空気入れによる体の負担が少ない

手動で空気入れをする時は中腰で作業を続けるため椎間板ヘルニアの腰には負担が大きく、使わずに放置した自転車のタイヤは空気が抜けてしまい自転車に乗る機会も減っていました。

KUKiiREの電動空気入れは自転車のバルブに設置後は手動時のような屈伸運動も必要なく、しゃがんだままの状態で空気入れを全て完結できるため腰への負担もほとんどありません。

3.希望の空気圧で止まる

電動空気入れを実際に使うまでは自動で空気を入れられることだけがメリットだと考えていましたが、実際に利用してみると希望の空気圧で止められることが大きなメリットに感じます。

手動でタイヤの空気入れをしていた時はタイヤの硬さを確認しながら大まかに空気を入れ、大体のところで空気圧計でチェックし希望の空気圧まで微調整していました。

KUKiiREの電動空気入れはボタン1つで指定した希望の空気圧まで簡単に空気を入れることができるため、面倒な空気圧の微調整も必要ありません。

ママチャリに乗っている人は空気圧を測らずタイヤの大体の硬さで空気を入れている人も少なくないので、電動空気入れを利用することで毎回決まった空気圧まで空気を入れることができいつも同じ乗り心地で自転車を利用することができます。

先ほども紹介したようにKUKiiREの電動空気入れは空気圧の測定がかなり正確です。

適正な空気圧の状態で自転車を利用することで、自転車をより良い状態で長く利用し続けることができます。

4.持ち運び可能なコンパクトサイズ

KUKiiREの電動空気入れはコンパクトサイズのためバッグのサイドポケットなどに入れて持ち運ぶこともできます。

軽自動車の小さなダッシュボードにも余裕で収まるので万が一の時に備え車内に常備しておくこともできます。

【車中泊で日本一周ひとり旅】では万が一のパンクに備えて、お守り代わりにタントの車内に電動空気入れを入れておきます。

空気入れ本体が小さいので使わない時の収納場所も選ばず、ちょっとした下駄箱の空きスペースや収納袋の紐を利用して保管もできます。

5.説明書・動画が充実

KUKiiREの電動空気入れはボタンも少なく直感的に操作できますが、最初に使う時に見る説明書がイラスト入りでとても分かりやすくなっています。

YouTubeでは実際に空気入れを利用している様子を動画で確認できるので初めて電動空気入れを利用する人もスムーズに使うことができます。

KUKiiREの電動空気入れは直感的に操作できるため説明書を見なくても利用はできますが、圧力単位切り替えボタンを長押しするとLEDライトが点灯するなど説明書を見なければ分からないこともあります。

電動空気入れを使う前に説明書を一読することをおすすめします。

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

日本製の電動空気入れ|KUKiiREを実際に利用して感じたデメリット

- 空気入れ時の音はそれなりにする

- 屋外では液晶が見にくい

1.空気入れ時の音はそれなりにする

実際に利用する前に一番気になっていた空気を入れる時の音ですが、公式のYouTubeサイトでは掃除機の音より小さいと紹介されています。

実際に利用すると確かに掃除機の音よりは小さく感じますが、朝晩の早い時間帯や周囲が静かな住宅街などで長時間利用するには躊躇する音の大きさです。

参考までに私が実際に電動空気入れで自転車のタイヤに空気を入れている時の動画を紹介します。

【音が出るので注意】

電動空気入れを利用する時は周辺環境や利用する時間帯など、利用時に出る音には気をつけた方が良さそうです。

2.屋外では液晶が見えにくい

これは普通に使う時にはそれほど影響しない点かもしれませんが、私は撮影しながら電動空気入れを使っていたので屋外では液晶画面が反射しとても見えにくく困りました。

撮影日は時々小雨の降る曇り空にもかかわらず液晶画面が見えにくかったので、屋外の晴天ではさらに液晶画面が見えにくくなります。

空気を入れる時に使うのはモード選択やスタートボタンくらいのため大きな問題にはなりませんが、屋外で作業する時は日陰で作業したり見やすい場所で事前に空気圧をセットしておくなどの対策をおすすめします。

日本製の電動空気入れ|KUKiiREがおすすめな人

実際にKUKiiREの電動空気入れを利用してみて次のような人に利用をおすすめします。

- 手動でやる空気入れを面倒に感じている人

- 常に適正な空気圧で自転車に乗り自転車を長持ちさせたい人

- 空気入れを気軽に持ち歩きたい人

まとめ

電動空気入れの開封から実際にタイヤへ空気を入れた時の様子など、初めて電動空気入れを利用した時の様子を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

100年以上スタイルが変わらないという今までの空気入れを当たり前のように使っていましたが、ボタン1つで簡単に空気を入れられる電動空気入れの便利さを一度経験すると今までの手動式の空気入れには戻れなくなるほど快適です。

操作方法が簡単で購入から半年間の保証も付いている安心の日本製のため、少しでも気になる人は公式サイトをチェックしてみて下さい。

\ ボタン1つで簡単空気入れ♪ /

【AmazonスマイルSALE】

AmazonがスマイルSALEを開催中。

毎日使う日用品や今まで欲しかった商品など、買い物カートに入れていた商品をお得に購入するチャンス♪

【セール期間】

2026年1月27日(火)〜2月2日(月)